Prévenir les cancers masculins

Les hommes sont plus touchés par le cancer que les femmes. Selon Santé publique France, en 2023, le nombre total de nouveaux cas de cancer est estimé à 433 000 dont 57 % chez l’homme. La campagne Movember cible les deux cancers spécifiques aux hommes, le cancer de la prostate et des testicules, qui représentent à eux deux environ 63 000 nouveaux cas par an en France.

Le cancer de la prostate

Selon Santé publique France, le cancer de la prostate est le plus répandu chez l’homme avec 59 800 nouveaux cas en 2018 (estimation non disponible en 2023). Il représente 24% des cancers masculins. Ce cancer apparaît le plus souvent après 50 ans et évolue généralement lentement avec un taux de survie à 5 ans qui est positif puisque 93% des personnes atteintes sont toujours en vie 5 ans après le diagnostic, d’où l’importance de pouvoir le détecter de manière précoce. Si le principal facteur de risque est l’âge, certaines populations peuvent être particulièrement exposées comme :

- les hommes ayant des antécédents familiaux

- les hommes d’origine africaine

- les personnes ayant été surexposées aux pesticides comme la chlordécone

L’hygiène de vie peut être également mise en cause. En effet, un régime riche en graisse animale et pauvre en fruits et légumes ainsi que l’obésité sont des facteurs de risque de développer un cancer de la prostate.

À partir de 50 ans, les hommes sont fortement encouragés à se faire dépister du cancer de la prostate. Ce dépistage est pratiqué par un urologue une fois par an.

Le cancer des testicules

Contrairement au cancer de la prostate, le cancer des testicules touche une population de jeunes adultes. Il s’agit même du cancer le plus fréquent chez les hommes âgés de 15 à 35 ans. Environ 2700 nouveaux cas par an sont diagnostiqués tous les ans. Ce cancer est souvent découvert par hasard au cours d’une auto-palpation ou d’un examen médical. Il peut se développer en raison de la présence de certains facteurs de risque comme une malformation congénitale, des antécédents familiaux, une infection au VIH, une atrophie au niveau des testicules. Des études sont également en cours pour évaluer l’impact des pesticides sur l’apparition de ces cancers en raison d’une hausse constatée au cours des dernières décennies.

Afin de dépister ce cancer de manière précoce, Il est recommandé de se rendre chez un médecin une fois par an afin de procéder à un examen clinique des testicules ou de consulter en cas d’apparition d’un changement dans cette partie du corps. La pratique d’un auto-examen une fois par trimestre est aussi recommandée.

D’autres cancers concernent plus les hommes

Ce mois est aussi l’occasion de parler des cancers masculins de manière générale. Rappelons que les hommes sont aussi concernés par deux autres cancers qui les touchent davantage comme les cancers du poumons (33 000 nouveaux cas par an chez les hommes selon Santé publique France) et les cancers colo-rectaux (26 000 nouveaux cas par an en France chez les hommes).

Hommes et cancer : comment en parler en entreprise ?

Afin de sensibiliser les salariés aux problématiques mises en avant par Movember, les entreprises peuvent tout d’abord relayer les campagnes de santé publique sur les dépistages organisés.

Pour aller plus loin, elles peuvent mettre en place des actions de prévention ciblées, sur lesquelles VerbaTeam peut les accompagner :

- Organiser des ateliers de sensibilisation aux cancers masculins animés par un expert. Ces ateliers permettent d’aider les salariés à mieux comprendre ces cancers, découvrir les signaux d’alerte, les facteurs de risque et les leviers pour se protéger.

- Proposer aux salariés d’effectuer des bilans de santé. Ce dispositif permet de dépister l’apparition de ces cancers le plus tôt possible et d’agir rapidement avant que la maladie ne se développe. Les bilans de santé sont également un bon moyen d’agir sur les modes de vie en sensibilisant les salariés sur leur impact et en les encourageant au changement. VerbaTeam propose plusieurs formats de bilan de santé afin de pouvoir déployer cette solution à l’ensemble des salariés.

Santé mentale des hommes

La santé mentale se dégrade plus rapidement depuis la crise sanitaire. Parmi les populations concernées, les hommes sont également touchés, avec des enjeux spécifiques liés à la prévention du suicide. Selon la DREES, le taux de suicide chez les hommes reste supérieur à celui des femmes (20,8 contre 6,3 pour 100 000), soulignant la nécessité de renforcer les actions de soutien et de sensibilisation pour tous.

Si la santé mentale est encore un sujet tabou au sein de la population générale, les hommes semblent avoir encore plus de mal à aborder ce sujet. Selon une étude de YouGov réalisée pour Psychologies, seuls 25 % des hommes ont déjà poussé la porte d’un cabinet de psychothérapie, contre 35 % des femmes. Les représentations sociales autour de la masculinité sont en partie responsables du silence des hommes au sujet de leurs souffrances psychologiques. La stigmatisation des troubles psychologiques chez les hommes peut ainsi entraîner une forme de déni. Par ailleurs, les hommes n’ont pas forcément conscience que certains de leurs comportements sont révélateurs de leur souffrance psychologique et non pas un attribut de leur virilité. En effet, les troubles dépressifs chez les hommes peuvent se traduire par des comportements violents comme des bagarres mais aussi des addictions à l’alcool. Récemment, des personnalités masculines ont abordé leurs troubles psychologiques, participant ainsi à lever les tabous sur la santé mentale des hommes.

Santé mentale des hommes, comment en parler en entreprise ?

Afin de briser les tabous autour de la santé mentale des hommes, plusieurs actions peuvent être menées :

- Un programme de sensibilisation comme l’Odyssée de la santé mentale de VerbaTeam permet de faire de la pédagogie au sein de l’entreprise en touchant l’ensemble des salariés. Ce parcours digital et ludique permet d’ancrer une culture de la sécurité psychologique et de prévenir les risques liés à la santé mentale en abordant le sujet de manière positive et sans tabou.

- Des conférences et des ateliers sur mesure, animés par un expert, peuvent également aborder cette thématique spécifique sur la santé mentale.

Aborder la santé en fonction des spécificités liées au sexe est un moyen de proposer des actions mieux adaptées aux besoins et plus ciblées. Après le mois d’octobre qui vise à sensibiliser sur le cancer du sein et de manière plus large sur les cancers féminins, Movember est l’occasion de parler aux hommes de leur santé et de les encourager à se faire dépister sur les cancers de la prostate et des testicules. Aborder la santé mentale au sein de cette campagne est également une opportunité de prendre en compte la santé masculine dans son ensemble et de participer à briser les tabous à ce sujet qui restent plus forts chez les hommes.

Contactez nos experts pour mettre en place des actions dans votre entreprise !

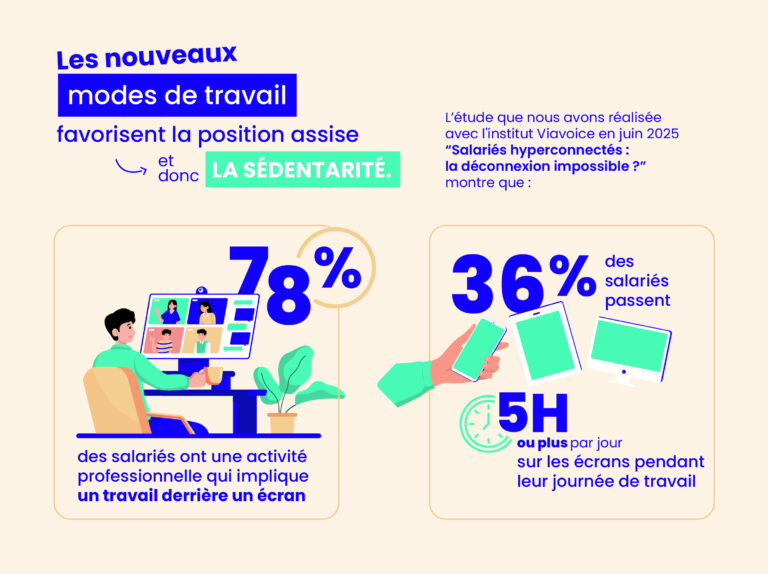

Le travail est un vecteur important de sédentarité

La sédentarité est un comportement largement répandu au sein de la société française. L’INRS définit la sédentarité comme étant : “une position assise ou allongée maintenue dans le temps et associée à une faible dépense énergétique”. Selon une étude de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) réalisée en 2021, 95 % de la population seraient exposés au risque de détérioration de la santé par manque d’activité physique et le temps prolongé passé assis. Le travail est en partie responsable de cette tendance. En effet, les adultes passent en moyenne 12 heures par jour assis les jours travaillés, et 9 heures par jour assis les jours non travaillés selon le Ministère de l’aménagement du territoire et de la transition écologique.

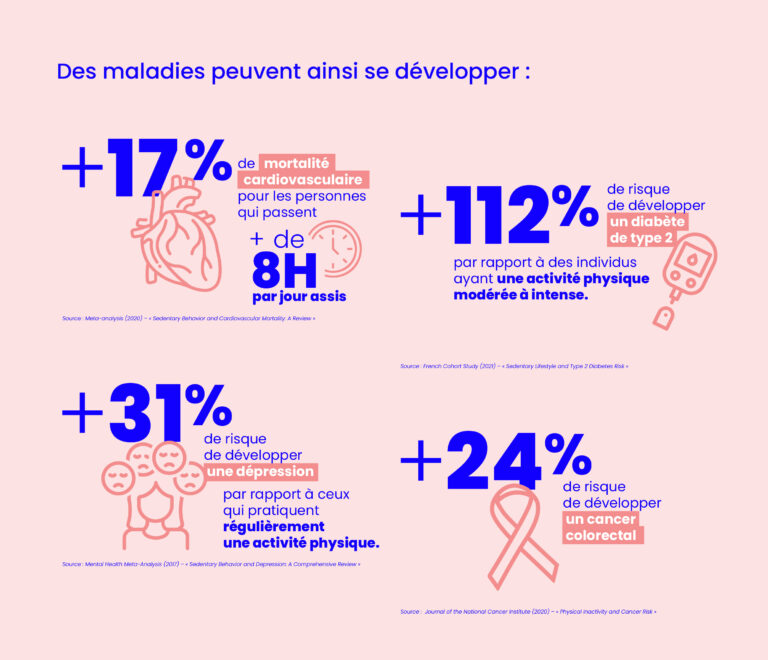

Quels sont les risques de santé associés à la sédentarité ?

Passer une longue période dans une position assise prolongée est associé à une augmentation de nombreux risques pour la santé physique et mentale. En effet, la trop faible dépense énergétique entraîne des désordres métaboliques comme l’excès de sucre et de graisse dans le sang. Elle perturbe le débit sanguin et augmente également dans l’organisme le stress oxydant et les inflammations.

Comment mieux lutter contre la sédentarité au travail ?

La sédentarité n’est pas une fatalité. S’il est désormais courant de comparer la sédentarité au tabagisme en matière de risque de santé, la sédentarité n’est pas une dépendance. Des solutions existent et de nouvelles habitudes peuvent être ancrées chez les salariés. Il faut toutefois que les entreprises comme les salariés prennent conscience des conséquences de ce mode de vie. Or si des actions sont menées par les entreprises depuis de nombreuses années pour lutter contre le tabagisme, la lutte contre la sédentarité n’est pas toujours une priorité. Pourtant, des solutions simples peuvent être adoptées pour bouger plus, notamment au travail, et être ainsi en meilleure santé.

Par exemple :

Ne pas confondre sédentarité et inactivité physique

Organiser des cours de sport ou des challenges collectifs et solidaires en entreprise est également une bonne idée ! L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande d’effectuer 150 à 300 minutes (soit 1h30 à 5h) d’activité sportive d’intensité modérée à soutenue par semaine. Attention cependant, il est important de distinguer la sédentarité de l’inactivité physique. Il est possible d’être actif physiquement tout en étant sédentaire. Cela signifie qu’un collaborateur peut faire du sport plusieurs fois par semaine et atteindre les recommandations de l’OMS en la matière tout en ayant un mode de vie sédentaire, c’est-à-dire, en passant trop de temps assis. Dans ce cas, l’activité physique ne vient pas compenser les effets délétères d’un comportement sédentaire. Il est donc important de pratiquer à la fois une activité physique suffisante et de bouger plus au quotidien, notamment dans le cadre professionnel.

Le travail est une cause importante de sédentarité, qui est un facteur majeur de dégradation de la santé physique et mentale des salariés. Les entreprises doivent ainsi en faire un enjeu majeur et l’intégrer pleinement dans leur plan de prévention santé. En tant qu’expert de la prévention santé au travail, VerbaTeam peut aider les salariés à mieux prendre conscience des effets de la sédentarité et à amorcer un changement de leur mode de vie.

La diversité cognitive : un atout pour les entreprises

Neurodiversité : de quoi parle-t-on ?

Les troubles cognitifs et neurodéveloppementaux ne sont pas des maladies ou des pathologies. Il s’agit de troubles spécifiques qui apparaissent tôt dans l’enfance et qui ont un retentissement sur le bien-être mental. Les troubles du neurodéveloppement comprennent les troubles du spectre autistique, le trouble du développement intellectuel, les Troubles Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDA-H), les troubles DYS ou troubles spécifiques du langage des apprentissages, le syndrome Gilles de la Tourette. Ils peuvent faire l’objet d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) s’ils rendent difficile la capacité à travailler.

Le concept de neurodiversité a pour objectif de changer le regard de la société sur ces profils afin de mieux les intégrer et de valoriser leur complémentarité.

Une source d’innovation dans un monde plus complexe

Les différences cognitives sont une source d’innovation. Les profils neurodivergents ont des formes de pensée différentes qui viennent bousculer les schémas plus traditionnels et permettent ainsi d’apporter un nouveau regard sur des problématiques. Il s’agit en effet de profils qui font souvent preuve d’une grande créativité et repèrent plus vite les failles. Ils posent des questions différentes et peuvent faire des analyses plus fines. Ils bénéficient de compétences distinctes et peuvent exceller dans certains domaines comme en mathématiques par exemple. À l’heure où les métiers et les défis sont de plus en plus complexes, les différents profils intellectuels sont des atouts pour les entreprises.

La neurodiversité est déjà présente dans les entreprises mais ces profils doivent être mieux reconnus, soutenus et encouragés. Mieux intégrer la diversité cognitive et savoir libérer leur potentiel s’inscrit pleinement dans le programme d’inclusion et de diversité des entreprises avec des actions adaptées à ce type de profil.

5 actions pour mieux intégrer la neurodiversité

L’intégration de la neurodiversité requiert une adaptation des modes de communication et des rythmes de travail. Ces adaptations, si elles sont essentielles et bénéfiques pour les collaborateurs neurodivergents, peuvent l’être aussi pour les salariés dans leur ensemble.

Voici quelques pistes concrètes et efficaces :

1. Développer une culture managériale de sécurité psychologique

Développer cette culture managériale permet notamment de lutter contre la stigmatisation des profils neuro divergents en apprenant à mieux les connaître et favoriser l’écoute et l’empathie vis-à-vis de ces collaborateurs. Cela permet de mieux comprendre ces profils et leurs compétences mais aussi de briser les stéréotypes. Cette démarche est globalement bénéfique pour briser les tabous de la santé mentale en général et améliorer le bien-être de l’ensemble des collaborateurs.

2. Adapter les processus de recrutement

L’intégration des profils neuro atypiques commence dès la phase de recrutement. Plusieurs adaptations peuvent être aménagées comme :

- Privilégier un langage clair et concis dans les annonces pour éviter les erreurs d’interprétation ;

- Préférer les mises en situation pratiques aux entretiens traditionnels. Vous pourrez ainsi mieux tester leurs compétences. Ces profils se sentent en effet plus à l’aise avec une mise en situation concrète plutôt qu’un entretien d’embauche classique. Évaluer les compétences de cette manière est plus pertinent chez ces profils que de les juger sur leurs parcours académiques classiques mais cela peut aussi être le cas pour d’autres candidats.

3. Aménager le cadre de travail

- Adapter les espaces de travail : les collaborateurs neuro atypiques peuvent être particulièrement sensibles aux couleurs vives, au bruit et à la lumière. Aussi, il est préférable de prendre en compte dans l’aménagement de vos locaux des lieux calmes et des espaces de pause qui seront appréciés par tous les collaborateurs et en particulier par les collaborateurs neuro atypiques dont les sens peuvent être exacerbés.

- Faire preuve de flexibilité : la mise en place d’horaires adaptés et une plus grande flexibilité au niveau du télétravail peuvent être proposés si besoin. Évitez d’organiser des réunions tardives pour ces collaborateurs qui sont plus sujet à une grande fatigabilité que les autres pour compenser leurs troubles.

- Proposer des outils adaptés : des logiciels d’aide à la concentration, à la lecture, ou à l’organisation peuvent également leur être proposés pour les aider dans leurs tâches quotidiennes comme :

-

- Trello ou Asana : pour visualiser les tâches sous forme de tableaux ou de listes.

-

- Focus@Will ou Brain.fm : musique ou sons conçus pour améliorer la concentration.

-

- Time Timer : minuterie visuelle pour gérer le temps (utile pour les personnes TDAH).

-

- NaturalReader ou Speechify : logiciels de synthèse vocale pour les dyslexiques.

-

- Grammarly ou Antidote : correction orthographique et grammaticale avancée.

-

- OpenDyslexic : police de caractères adaptée aux troubles dys.

- Privilégier la communication inclusive : selon les troubles dont ils souffrent, ces salariés peuvent avoir des préférences marquées pour les supports visuels ou oraux. Faites le point avec chaque profil pour savoir ce qui leur convient le mieux. Afin de faciliter les échanges et leur compréhension, soyez bien explicite en utilisant un langage clair et concis. Évitez les sous-entendus ou les métaphores qui peuvent être encore moins bien compris par ces collaborateurs.

4. Encourager la collaboration et l’innovation

Créer des équipes diversifiées pour stimuler la créativité et la résolution de problèmes. Le mélange des profils neurotypiques et neuroatypiques permet d’apporter des points de vue plus innovants et ouvrent de nouvelles perspectives. Cela permet aussi de valoriser les différences et de briser les clichés sur ces personnes au sein de l’entreprise.

5. Soutenir et accompagner dans la durée

Soutenir ces profils tout au long de leur vie dans l’entreprise est un point important. Ce sont souvent des profils qui ont moins confiance en eux et ont une image négative d’eux-mêmes. Un environnement bienveillant peut leur apporter la confiance dont ils ont besoin et les aider dans leur estime de soi. Pour cela, les organisations peuvent mettre en place un dispositif d’accompagnement afin de les aider à s’intégrer, les écouter, les guider et les suivre dans la durée.

Cet accompagnement peut prendre les formes suivantes :

- Favoriser le mentorat et le coaching : ce dispositif permet d’aider les employés à s’épanouir et à progresser. Les mentors ou les coachs peuvent les accompagner dans leur parcours de carrière, l’évolution de leurs compétences mais aussi dans leurs besoins d’ordre social.

- Créer des réseaux de soutien : des groupes de parole ou encore les référents diversité peuvent être des appuis pour répondre à des problématiques du quotidien.

Intégrer la diversité cognitive, c’est transformer les différences en leviers d’innovation et de cohésion. En reconnaissant et en accompagnant les profils neurodivergents, les entreprises renforcent à la fois leur performance et leur humanité.

Favoriser une culture d’écoute et d’adaptation, c’est créer un environnement où chacun peut exprimer son potentiel — pour un collectif plus inclusif et plus fort.

Flore Serré, Directrice Générale de VerbaTeam.

Pourquoi VerbaTeam a choisi de prendre la parole sur l’hyperconnexion ?

Flore Serré : Chez VerbaTeam, nous avons développé une grande expertise sur la santé mentale. À ce titre, nous nous intéressons aux accélérateurs ou facteurs aggravants de la santé mentale et l’hyperconnexion en fait partie. En effet, nous avons constaté que l’hybridation des modes de travail, et notamment le télétravail, avaient des impacts négatifs sur la santé mentale. Avec cette étude, nous sommes venus éclairer davantage les impacts de l’hyperconnexion sur la santé physique et mentale. Les résultats sont assez éloquents sur le sujet. Les salariés interrogés évoquent la fatigue oculaire (84%) mais aussi des troubles du sommeil (76%) et de la concentration (77%). Ces indicateurs sont importants pour nos clients car ce sont des facteurs d’accidents de travail. À travers cette étude, nous nous intéressons aussi au phénomène de l’addiction aux écrans. Il existe par ailleurs beaucoup d’amalgames entre hyperconnexion et dépendance aux écrans. Notre volonté est de mieux les expliquer.

Quels sont les résultats qui vous ont surpris ?

F.S. : Trois résultats ont particulièrement retenu mon attention. Tout d’abord, le nombre de répondants qui se déclarent dépendants aux écrans m’a interpellée car il est très élevé (65%). Même si être hyperconnecté ne signifie pas être dépendant aux écrans, il faut sans doute voir dans ce chiffre une véritable prise de conscience des salariés sur le sujet.

Ensuite, nous aurions pu nous attendre à une distinction assez nette entre les générations, avec des jeunes salariés beaucoup plus impactés que leurs aînés par l’hyperconnexion. La réalité est beaucoup plus contrastée. Une des classes d’âge les plus impactées est celle des 35-45 ans avec le pourcentage le plus élevé de répondants se déclarant dépendants (68%). Contrairement à ce que nous pourrions croire, l’hyperconnexion n’est pas une problématique qui ne concernerait que les jeunes générations. En fait, les parents qui essaient de donner de bons réflexes à leurs enfants sont probablement les premiers concernés par le sujet.

Enfin, le dernier enseignement qui nous a marqués est l’impact de l’hyperconnexion sur la santé physique et mentale. Les salariés ont pleinement conscience des conséquences de l’hyperconnexion sur ces deux aspects et ce point nous semble important d’être souligné.

L’impact sur leur santé mentale arrive même en tête des motifs qui les inciteraient à changer de comportement. Cela montre que la santé mentale prend de l’importance et qu’elle compte autant que la santé physique.

Cette étude brise donc le cliché des jeunes collaborateurs beaucoup plus connectés que leurs aînés ?

F.S. : Absolument. Il faut rappeler que les salariés à partir de 40 ans appartiennent à ce que nous appelons la “génération sandwich”. Il s’agit d’une tranche d’âge où les salariés occupent souvent des postes à responsabilité. Ils doivent en parallèle gérer des enfants, des parents vieillissants mais aussi de nombreux sujets en dehors du travail. Et comme la quasi-totalité des démarches et des services sont aujourd’hui disponibles en ligne, cette génération est particulièrement connectée.

Quelles sont les conséquences les plus préoccupantes de cette surexposition numérique selon vous ?

F.S. : Non seulement la surexposition numérique vient perturber notre rythme circadien – l’impact de la lumière bleue de nos écrans sur notre sommeil est désormais bien connu – mais celle-ci augmente considérablement le risque de développer des dégradations de la vue. On estime que cela favoriserait l’arrivée précoce de la presbytie et une évolution plus rapide de la myopie notamment chez les plus jeunes salariés. D’ailleurs d’ici 2050, 50% de la population mondiale sera myope d’après les dernières estimations. C’est une menace grandissante sur la santé visuelle qui est peu connue du grand public et des employeurs. L’employeur, qui joue déjà un rôle important via les couvertures santé complémentaires, verra son rôle s’étendre de plus en plus. Il deviendra indispensable pour eux de réfléchir à la manière de renforcer leurs dispositifs de prévention sur ce sujet en particulier.

Qu’en est-il de la santé psychologique des salariés ?

F.S. : Il y a deux aspects que je trouve particulièrement marquants. Le premier est le sentiment de pression constante dont font part les salariés. Tous les outils connectés amènent beaucoup de fluidité et d’efficacité. Cependant, ils ont aussi pour conséquence un phénomène de brouillage entre la vie professionnelle et la vie personnelle car tout est accessible en permanence. Rien ne nous permet réellement de nous déconnecter. Nous devons agir sur ce sentiment de pression constante, car il s’agit d’un véritable aggravateur de troubles de santé mentale.

Le deuxième aspect est la dégradation de la concentration due aux écrans et ceci pour deux raisons. La première est que les écrans nuisent à la qualité du sommeil. Nous savons par ailleurs que les Français ont une dette de sommeil qui est aujourd’hui de plus en plus importante. Cette dette a un impact direct sur la concentration au travail. La deuxième est que l’omniprésence des écrans nous amène à effectuer plusieurs tâches en même temps entre l’ordinateur, le smartphone, les tablettes, etc. Le “multitasking” épuise également notre capacité de concentration. En faisant cela, nous surchargeons nos capacités d’attention. Un des enjeux aujourd’hui est de proposer des solutions concrètes pour remuscler nos capacités d’attention.

Comment interprétez-vous l'écart entre cette forte perception de dépendance numérique de la part des salariés, leur ressenti sur leur santé physique et mentale et la faible intervention des entreprises ?

F.S. : Je pense que cet écart est révélateur de la banalisation de l’hyperconnexion au sein des entreprises voire de sa valorisation. L’hyperconnexion est trop souvent synonyme de performance des salariés. Les dirigeants n’arrivent peut-être pas à prendre pleinement conscience de leur propre dépendance et ne perçoivent pas suffisamment les effets délétères de cette hyperconnexion sur la santé mentale et physique. Il est indispensable d’aider les dirigeants à prendre conscience de ce phénomène car l’étude montre qu’il existe une forte attente de la part des salariés. Ils souhaitent un encadrement des sollicitations numériques et la mise en place réelle du droit à la déconnexion au niveau du management. Les salariés leur demandent clairement d’agir. Et s’ils ne le font pas, ils finiront par interpeller directement les employeurs sur le sujet ou mettre leurs propres règles en place avec le risque pour les employeurs de perdre le contrôle. L’absence d’actions des entreprises peut aussi avoir pour conséquence un désengagement des salariés.

Comment lutter concrètement contre l’hyperconnexion ?

F.S. : Tout d’abord, il est capital que les dirigeants et les managers soient convaincus des bienfaits d’une connexion mieux encadrée pour leurs équipes, l’entreprise mais aussi pour eux-mêmes. Ils sont en effet concernés à double titre : parce qu’ils sont eux-mêmes hyperconnectés mais aussi parce qu’ils doivent réguler le temps de connexion des salariés dans l’entreprise. Il est donc important de les sensibiliser sur les répercussions de l’hyperconnexion sur la santé physique et mentale. Ils seront alors plus à même de mener ces politiques et de porter ces ambitions.

Ensuite, il faut aider les entreprises à évaluer le sujet. Les dirigeants ne connaissent ni leur temps d’écran ni celui de leurs salariés. Cette étape est un prérequis indispensable avant de mener des actions concrètes.

Un autre prérequis est de sensibiliser l’ensemble des collaborateurs afin de partager les mêmes repères sur l’hyperconnexion dans l’organisation : à quel moment devient-on dépendant et surtout que peut-on faire très concrètement pour éviter de l’être ?

Enfin, il est important d’aider les personnes qui ont basculé dans l’addiction aux écrans car elles auront du mal à s’en sortir par elles-mêmes. Le dispositif de soutien peut prendre plusieurs formes. Nous travaillons avec des addictologues qui peuvent intervenir sous la forme de conférences ou en accompagnement. Les entreprises peuvent également s’appuyer sur des dispositifs déjà existants comme le soutien psychologique. Il s’agit d’une bonne première solution pour soutenir des personnes qui ont ce type de problématique.

En tant qu’expert de la prévention santé physique et mentale, notre ambition est de continuer à adapter nos offres pour aider les entreprises à répondre à ce nouveau défi qui s’inscrit dans le long terme.

Pour découvrir les résultats complets de l’étude, les avis d’experts et les pistes de solutions pour mieux encadrer le temps de connexion des salariés, téléchargez dès à présent notre décryptage !

Conflits à distance : des situations plus complexes

La communication entre les différents membres des équipes peut s’avérer plus complexe à distance. Par ailleurs, repérer des signes de mécontentements, de stress ou de conflits s’avère moins facile pour les managers lorsqu’ils communiquent essentiellement par visio-conférences ou messageries instantanées. Pourtant, les tensions peuvent être bel et bien présentes à travers ces échanges virtuels.

Les salariés se déplaçant beaucoup ou ayant fréquemment des déjeuners avec des clients au restaurant peuvent également être plus souvent confrontés à une alimentation trop riche source de surpoids et de facteurs de risque.

Le télétravail n’aide pas forcément à renverser cette tendance. En travaillant depuis leur domicile, les salariés, en plus d’être sédentaires, peuvent s’adonner plus facilement au grignotage de produits trop gras, salés et sucrés. Télétravailler ne signifie pas non plus que les salariés ont plus de temps pour préparer leur déjeuner. L’enchaînement des visioconférences, la difficulté à allier vie personnelle et professionnelle en travaillant à domicile peut mener à consommer plus facilement des plats industriels par manque de temps.

Les échanges par écrit, sources de tensions

Le travail hybride réduit les échanges physiques entre les équipes, que ce soit les réunions en présentiel, mais aussi des moments plus informels qui sont clés pour la cohésion d’équipe. Ces échanges permettent pourtant d’instaurer une bonne dynamique de groupe et d’éviter les malentendus et les conflits. À la place, les équipes communiquent en visio-conférence et également par écrit notamment via des messageries instantanées. Ces échanges sont souvent très courts, rédigés à la hâte et peuvent conduire à de mauvaises interprétations, notamment dans le ton. Ainsi, les malentendus peuvent être plus fréquents et dégénérer en conflits s’ils ne sont pas identifiés à temps par les managers.

Une infographie sur les conflits à distance réalisée par monCVparfait nous éclaire sur les situations les plus conflictuelles à distance et l’implication des messageries instantanées est soulignée :

- 80% des personnes travaillant à distance ont déjà été confrontées à une situation de conflit dans le cadre professionnel ;

- Ces conflits éclatent dans 65% des cas avec un collègue et dans 19% des cas avec un supérieur hiérarchique ;

- Les applications de messagerie professionnelle représentent le premier “lieu” des conflits à distance pour 46% des cas ;

- 36% des personnes interrogées trouvent les messages de leur N+1 trop agressifs ;

- Le premier déclencheur d’un conflit à distance est un message involontairement sec pour 40% des employés.

Les managers doivent ainsi redoubler de vigilance et s’adapter à ce mode d’interaction pour éviter que les relations ne deviennent problématiques.

Toujours selon l’INSERM, les cancers associés au surpoids et à l’obésité sont ceux de l’œsophage, de l’endomètre, du rein, côlon, rectum et pancréas mais aussi du sein, notamment chez les femmes ménopausées. Selon la fondation pour la recherche sur le cancer, l’ARC, 3 % des cancers masculins et 6 % des cancers féminins sont liés à une surcharge pondérale.

Les conséquences des conflits sur la santé des salariés

Les situations conflictuelles ont des répercussions négatives sur la santé physique et mentale des salariés. Elles entraînent une baisse de moral et du stress. Lorsque le stress devient chronique, il entraîne de nombreux troubles psychologiques comme des insomnies, une irritabilité, la perte de confiance en soi mais aussi des troubles physiques comme des douleurs au dos, à la tête et au ventre, une baisse du système immunitaire. L’ensemble de ces troubles perturbe fortement la qualité de vie des salariés, désorganise le travail et peut être cause de démotivation, de désengagement et d’absentéisme.

Agir le plus tôt possible permet aux conflits de ne pas s’enraciner. Plus les non-dits ou les incompréhensions durent, plus la méfiance grandit au sein de l’équipe. Les entreprises ont donc tout intérêt à mieux équiper les managers à repérer et gérer les conflits à distance.

Comment aider les managers à mieux résoudre les tensions à distance ?

Aider les managers à résoudre un conflit à distance implique de leur donner les outils, la posture et les méthodes pour pouvoir être guidés tout au long de cette démarche. Voici quelques conseils pour vous aider dans cet objectif.

Lorsque les tensions sont déjà présentes

Les signaux d’alerte à prendre en compte

La détection des signaux faibles est un élément fondamental pour identifier les tensions au sein des équipes. Les comportements suivants peuvent donner l’alerte :

- Une participation moins fréquente ou des retards répétés aux visioconférences ;

- Le travail remis de plus en plus souvent en retard ;

- Une baisse de qualité ;

- L’isolement d’un collaborateur ;

- Un changement de ton dans les messages (utilisation d’un ton sec ou formel dans les échanges) ;

- Une communication réduite à son minimum ou une participation passive ;

- Des plaintes formulées de manière indirecte (« je ne sais pas où en est X », « je suis seul à avancer »)

- Des réponses très courtes ou très longues (justificatives)

Mener un entretien de médiation

Si les prémices d’un conflit sont détectées, voici quelques pistes pour aider les managers à mener un entretien de médiation. Même si le conflit se déroule à distance, il est hautement recommandé de réaliser l’entretien à l’oral, soit par téléphone mais surtout en présentiel et dans les plus brefs délais. Le rôle du manager n’est pas d’imposer un verdict, mais de créer un cadre où chacun peut s’exprimer, comprendre et coopérer.

- Avant l’échange, il est recommandé de parler aux personnes impliquées séparément pour recueillir les faits et ressentis et de poser un cadre clair : « Mon but est de vous aider à vous comprendre pour travailler dans un bon climat. »

- Pendant l’échange : fixer des règles de communication (écoute, respect, non-interruption), donner la parole de façon équitable et reformuler régulièrement pour clarifier les propos de chacun.

- Après l’échange : synthétiser les points d’accord, formaliser les décisions et suivre leur mise en œuvre, organiser un point de suivi 1 ou 2 semaines plus tard.

Les outils à transmettre aux managers avant l’entretien :

- Des techniques d’écoute active

- Une grille de résolution de conflit (checklists)

- Fiche méthode : OSBD (observation, sentiment, besoin, demande qui sont la base d’une communication non violente)

- Script : modèle d’ouverture de médiation

- Modèle de compte-rendu de médiation

- Tips : erreurs à éviter (ex. : arbitrer trop vite, minimiser les ressentis)

Agir avant que les tensions ne s’installent

Afin d’être totalement cohérent avec ces initiatives autour de l’alimentation saine, mettez à disposition des collaborateurs une offre équilibrée que ce soit au sein de la restauration collective si vous disposez d’une cantine, dans les distributeurs ou encore en créant des partenariats avec un service de livraison proposant des plats sains. Vous pouvez également expliquer de manière ludique l’apport des nutriments dans la santé au travail comme par exemple le rôle des omégas 3 dans la concentration ou encore celui du zinc, de la vitamine C et D dans le renforcement des défenses immunitaires.

Mettre en place des rituels d’équipe préventifs

- Réaliser régulièrement des sondages au sein des équipes avec des réponses anonymes pour prendre le pouls de l’ambiance et déceler des sources de tensions potentielles ;

- Mener des entretiens individuels également de manière régulière afin de pouvoir échanger de manière plus approfondie avec les collaborateurs ;

- Mettre en place des échanges rapides en visio pour commencer la semaine par exemple ;

- Organiser des moments collectifs en présentiels afin de créer ou consolider le lien entre les équipes et ainsi faciliter la communication à distance ;

- Faire fréquemment des feedbacks aux collaborateurs pour éviter que des malentendus ou des ressentis ne s’installent ;

- Co-construire avec les collaborateurs une charte de fonctionnement de l’équipe.

Les erreurs à éviter pour le manager

- Voici des erreurs à éviter lorsque des tensions sont repérées par les managers :

- Minimiser les tensions : « Ce n’est rien, ça va passer” ;

- Prendre parti trop vite sans écouter les deux versions ;

- Reporter l’entretien en espérant que la situation se règle seule ;

- Penser que tout est réglé après une discussion unique ;

- Gérer les tensions par mail ou par écrit uniquement.

Le travail à distance peut exacerber les conflits. Les entreprises et les managers doivent porter une attention particulière à ces nouvelles sources de tension car les conséquences peuvent être importantes sur le fonctionnement des équipes mais aussi sur la santé des salariés. La résolution de ces conflits doit passer par des échanges oraux par téléphone ou en présentiel. De manière préventive, renouer avec les équipes en présentiel permet de consolider le collectif et d’éviter les tensions à distance. Former les managers et bien les outiller sont des pré-requis indispensables pour lutter efficacement contre ces désagréments. Nos experts peuvent intervenir dans ce domaine et aider les managers à acquérir les bonnes pratiques du management à distance, favoriser la cohésion de groupe ou encore acquérir la posture de manager coach. Contactez-nous pour en savoir plus !

Pourquoi les entreprises doivent-elles agir en matière d’alimentation ?

Alimentation déséquilibrée : un mauvais réflexe trop facile à adopter…

Les occasions d’adopter une mauvaise alimentation par les salariés ne manquent pas. Ce peut être le cas pendant la pause déjeuner. La tentation d’acheter un plat déjà préparé ou de commander son repas auprès d’une chaîne de fast-food est grande pour gagner du temps. Ces options sont également souvent peu chères, ce qui peut peser dans le choix des salariés, surtout en période d’inflation et de pouvoir d’achat contraint.

Les salariés se déplaçant beaucoup ou ayant fréquemment des déjeuners avec des clients au restaurant peuvent également être plus souvent confrontés à une alimentation trop riche source de surpoids et de facteurs de risque.

Le télétravail n’aide pas forcément à renverser cette tendance. En travaillant depuis leur domicile, les salariés, en plus d’être sédentaires, peuvent s’adonner plus facilement au grignotage de produits trop gras, salés et sucrés. Télétravailler ne signifie pas non plus que les salariés ont plus de temps pour préparer leur déjeuner. L’enchaînement des visioconférences, la difficulté à allier vie personnelle et professionnelle en travaillant à domicile peut mener à consommer plus facilement des plats industriels par manque de temps.

…avec des conséquences néfastes sur la santé des salariés

Un risque accru de maladies cardiovasculaires et de cancers

Une mauvaise alimentation peut entraîner des effets néfastes sur la santé des salariés. Elle constitue tout d’abord un risque important de développer un surpoids ou une obésité qui sont des facteurs de risque cardiovasculaire mais aussi de certains cancers. Or des études montrent que l’obésité gagne du terrain en France. Une étude publiée par la DREES en 2024 indique qu’en 2019, 31 % de la population française était en surpoids. Une autre étude publiée par l’INSERM montre que la prévalence de l’obésité est passée de 8,5 % en 1997 à 15 % en 2012 et 17 % en 2020 en France. Le surpoids et l’obésité favorisent le diabète de type 2. Selon l’Assurance Maladie, en 2022, plus de 4,3 millions de personnes étaient atteintes par un diabète, ce qui représente 6,3 % de la population. Ce chiffre est en constante progression depuis 10 ans, date à laquelle plus de 3,5 millions de personnes étaient prises en charge pour diabète. Rappelons que les maladies cardiovasculaires représentent la deuxième cause de mortalité en France et 1,2 million d’hospitalisation chaque année selon le site Vie Publique.

Toujours selon l’INSERM, les cancers associés au surpoids et à l’obésité sont ceux de l’œsophage, de l’endomètre, du rein, côlon, rectum et pancréas mais aussi du sein, notamment chez les femmes ménopausées. Selon la fondation pour la recherche sur le cancer, l’ARC, 3 % des cancers masculins et 6 % des cancers féminins sont liés à une surcharge pondérale.

Alimentation déséquilibrée et mauvaise santé mentale : un lien avéré

Une étude publiée dans la revue British Medical Journal en 2024 montre que les individus consommant une quantité importante d’aliments ultra-transformés ont un risque 48 % plus élevé d’être sujets à l’anxiété et sont 22 % plus sensibles à la dépression. À l’inverse, plusieurs études publiées en février 2025 dans le Nutrition Review indiquent que le régime méditerranéen permet de réduire le risque de dépression et d’anxiété. L’alimentation a également un impact non négligeable sur la gestion du stress.

Les raisons pour lesquelles l’alimentation influence notre état psychique vient du fait que les aliments peuvent causer ou réduire les inflammations dans le corps et le cerveau. Notre alimentation a également un impact sur le taux de sérotonine et de dopamine, appelées hormones du bien-être, qui influencent à leur tour l’humeur (Source National Geographic).

À l’inverse, une alimentation saine contribue fortement à protéger les salariés des maladies cardiovasculaires et de certains cancers. Elle leur permet de développer leur système immunitaire, de retrouver de l’énergie, la concentration et une meilleure santé mentale. Bien manger, c’est donc être acteur de sa santé.

L’alimentation a un rôle fondamental sur la santé des salariés, leur bien-être et leur qualité de vie au travail. Les organisations ont donc tout intérêt à promouvoir et faciliter l’accès à une alimentation saine et équilibrée. Voici quelques pistes pour vous aider à porter ce discours et des initiatives auprès des collaborateurs.

Bien manger : comment sensibiliser les salariés ?

Faire la pédagogie d’une bonne nutrition auprès des collaborateurs requiert une approche à la fois informative, engageante et bienveillante. Elle fait partie intégrante du plan de prévention santé et doit faire appel aux mêmes acteurs déjà impliqués en amont pour que cette démarche soit un succès (médecins du travail, RH, représentants du personnel, direction, etc.). Voici 5 étapes clés pour faire de cette initiative un succès :

1. Adapter le message au public

Avant de lancer une campagne de sensibilisation, nous vous recommandons de tenir compte des profils des collaborateurs qui sont présents dans votre entreprise, leurs comportements alimentaires et leurs besoins. L’alimentation varie en fonction de l’âge, des habitudes, des métiers, des contraintes horaires. Réalisez une enquête en amont pour mieux connaître leurs habitudes et leurs besoins. Les résultats seront précieux pour vous guider dans votre démarche.

2. Sensibiliser sans culpabiliser

Commencez par informer les collaborateurs sur les bienfaits d’une bonne alimentation sans imposer ni stigmatiser les mauvaises habitudes. Il est également important de ne pas minimiser les contraintes économiques que peuvent rencontrer certains salariés : bien manger peut représenter un coût et le recours à des produits transformés s’explique parfois autant par le budget que par le manque de temps. L’objectif n’est donc pas de culpabiliser, mais d’accompagner avec bienveillance, en tenant compte des réalités de chacun.

Pour cela, vous pouvez utiliser des messages simples et concrets en vous basant sur les repères édictés par les autorités de santé comme le Plan National Nutrition Santé (PNNS) qui recommande de consommer au moins 5 fruits et légumes par jour. Vous y trouverez des ressources pour aider les salariés à mieux manger au bureau. Afin de bien faire passer les messages, vous pouvez utiliser des supports variés comme des infographies, des vidéos ou encore des témoignages. Diffusez-les à travers des canaux comme les newsletters internes, des affiches dans les espaces communs, des podcasts internes, intranet… Multipliez les formats pour toucher tout le monde. Évitez également les discours trop techniques ou moralisateurs qui pourraient être contre-productifs. Optez pour des conseils applicables au quotidien et n’oubliez pas la notion de plaisir.

3. Proposer des ateliers ou conférences

Organiser des interventions autour de la nutrition est un excellent moyen d’engager vos salariés dans une démarche vertueuse. L’interaction favorise la mémorisation et la motivation.

C’est dans cette optique que VerbaTeam propose une “Conférence Nutrition” d’une heure, en distanciel, animée par un nutritionniste. Cette intervention aide les collaborateurs à prendre conscience de l’impact direct de leur alimentation sur leur bien-être et même leur espérance de vie. Elle leur permet de mieux comprendre les principes fondamentaux d’une alimentation équilibrée et de découvrir comment certains aliments peuvent devenir de véritables alliés pour renforcer leur énergie, leur mémoire ou leur concentration. La conférence invite aussi à repenser la pause déjeuner comme un moment de détente et de ressourcement, plutôt qu’un simple passage obligé.

Au-delà des connaissances, cette intervention favorise l’adoption de bonnes habitudes durables, bénéfiques à la fois pour la santé physique et mentale des salariés. Faire intervenir un expert donne du crédit au message tout en apportant des réponses pertinentes, adaptées aux réalités du quotidien.

4. Intégrer la nutrition dans le quotidien de l’entreprise

Afin d’être totalement cohérent avec ces initiatives autour de l’alimentation saine, mettez à disposition des collaborateurs une offre équilibrée que ce soit au sein de la restauration collective si vous disposez d’une cantine, dans les distributeurs ou encore en créant des partenariats avec un service de livraison proposant des plats sains. Vous pouvez également expliquer de manière ludique l’apport des nutriments dans la santé au travail comme par exemple le rôle des omégas 3 dans la concentration ou encore celui du zinc, de la vitamine C et D dans le renforcement des défenses immunitaires.

5. Valoriser les initiatives

Faites témoigner ceux qui ont changé leurs habitudes en mettant en avant les bienfaits qu’ils en retirent au quotidien. Créez une dynamique positive, inspirante et collective en mettant en place des challenges. Invitez les collaborateurs à choisir des produits sains pour les moments de convivialité en entreprise. Vous pouvez également créer des jeux autour de l’alimentation avec le concours de la lunch box la plus saine, par exemple, en récompensant les gagnants avec un cours de cuisine.

Les entreprises ont tout à gagner à promouvoir et proposer une alimentation plus saine adaptée en fonction des profils des salariés. Cette démarche contribue au bien-être global des collaborateurs, à les protéger des maladies chroniques et à faire baisser le taux d’absentéisme. Elle renforce la culture d’entreprise en la rendant plus positive et inclusive car elle permet de rendre l’alimentation plus accessible à tous, indépendamment des moyens de chacun. En encourageant une bonne nutrition, l’entreprise montre qu’elle se soucie de ses collaborateurs. Cela améliore la motivation et la fidélisation des salariés et contribue à une bonne image employeur pour les entreprises.

Les conseillers VerbaTeam sont à votre écoute pour vous aider à intégrer la nutrition dans vos plans de prévention santé et mettre en place des actions dans votre entreprise.

Nina Bataille est coach professionnelle certifiée et spécialisée en neurosciences, auteur et conférencière. Elle intervient auprès des entreprises notamment sur les sujets de la parentalité. Elle revient dans cette interview sur la façon dont cette thématique a évolué ces dernières années, les attentes des salariés et la manière de les accompagner.

Comment la prise en compte de la parentalité a-t-elle évolué en entreprise ces dernières années ?

Les entreprises se sont tout d’abord emparées du sujet de la petite enfance et, à travers lui, du mode de garde. C’est ainsi que sont nées, il y a 20 ans, les premières structures de crèches en entreprise. Lorsque la génération X est devenue en âge d’être parent, cette génération s’est retrouvée prise en sandwich entre ce que leurs parents leur avaient inculqué et les désillusions du monde du travail marquées par un fort taux de chômage. Dans ce contexte, les personnes issues de cette génération ont eu envie de donner une éducation différente de celle qu’elles avaient reçue. Elles se sont ouvertes à des courants de pensée issus du monde anglo-saxon prônant des méthodes nouvelles d’éducation. À partir de ce moment-là, la réponse des entreprises ne pouvait plus être uniquement financière mais devait aussi tenir compte de la parentalité dans sa globalité. Cette tendance s’est accélérée depuis la crise sanitaire avec une attente encore plus forte chez les salariés de trouver un meilleur équilibre de vie.

À quels problèmes les parents sont-ils confrontés aujourd’hui ?

Actuellement, les parents sont confrontés à plusieurs problématiques. Il y a tout d’abord celle concernant l’autorité parentale avec un équilibre à trouver entre le bon niveau d’écoute à accorder aux enfants, les aider à prendre confiance en eux et le respect des règles. Un autre enjeu est celui du rapport aux écrans de leurs enfants. Les parents sont un peu plus aguerris qu’il y a 10 ans sur ce sujet avec l’utilisation du contrôle parental et une tendance à ne pas donner de téléphone portable trop tôt, mais la vigilance reste de mise. La réussite scolaire est également un enjeu de taille. Les parents ont peur que leurs enfants ne fassent pas les bonnes études. Ils mettent ainsi beaucoup de pression pour que ces derniers réussissent. Un dernier enjeu est celui des questions identitaires avec une société qui se cristallise autour de sujets comme le racisme ou le harcèlement.

Comment ces problématiques impactent-elles le travail des salariés et la vie des entreprises ?

La charge mentale des parents salariés est de plus en plus lourde entre leurs obligations familiales et professionnelles. Les parents veulent réussir sur tous les pans de leur vie, professionnelle et personnelle. Mais cette injonction à une vie épanouie dans tous les domaines peut avoir des conséquences néfastes sur la santé psychique des salariés. L’épuisement parental peut être un premier pas vers le burn-out. Les parents se sentent épuisés et vidés. Des troubles émotionnels (être à bout), cognitifs (ne plus réfléchir correctement) et physiques (fatigue intense) peuvent apparaître. Pour éviter d’en arriver à ce stade, il est important que les salariés définissent leurs objectifs et apprennent à doser leur investissement entre la sphère personnelle et professionnelle. Il est possible de tout choisir mais pas en même temps. Il est également important de savoir demander de l’aide, montrer ses émotions et accepter d’être entouré. Pour y arriver, les salariés doivent souvent combattre des croyances ancrées depuis l’enfance qui nous font croire que nous pouvons être toujours forts et invulnérables.

Est-ce qu’il existe des inégalités entre les femmes et les hommes à concilier parentalité et carrière ?

Les inégalités sont toujours présentes entre les femmes et les hommes, que ce soit d’un point de vue de la carrière comme de la parentalité. Selon l’INSEE, même à temps de travail identique, le salaire moyen des femmes est inférieur à celui des hommes de 14,2 %. L’INSEE indique également que les écarts de revenu salarial entre femmes et hommes sont encore plus accentués entre les parents : les mères ont des temps de travail mais aussi des salaires bien inférieurs à ceux des pères, et les écarts s’accentuent en fonction du nombre d’enfants. La répartition des tâches est toujours déséquilibrée en défaveur des femmes. Selon l’Observatoire des inégalités, 68 % des femmes font la cuisine ou le ménage chaque jour, contre 43 % des hommes. Par ailleurs, ce sont en très grande majorité des femmes qui assistent à des conférences sur la parentalité et qui achètent des ouvrages sur ce sujet. Ceci démontre bien que les femmes investissent encore beaucoup le champ de la parentalité. Cependant, je constate que dans les entreprises qui emploient beaucoup de salariés issus des jeunes générations, de plus en plus d’hommes participent aux conférences ou ateliers sur la parentalité et ces derniers semblent plus investis dans les tâches domestiques.

Qu’en est-il des familles mono-parentales ? Quels sont leurs besoins ?

En 2023, 3 enfants sur 10 vivent avec un seul de leurs parents selon l’INSEE et dans plus de 4 cas sur 5, les femmes sont à la tête des familles monoparentales. Éduquer des enfants au sein de familles monoparentales est bien plus difficile que dans une famille “traditionnelle”. Les parents à la tête de familles mono-parentales sont encore plus sujets à l’épuisement que les autres et peuvent cumuler en plus des difficultés financières qui peuvent renforcer leur épuisement. Il faut un village pour éduquer un enfant, que celui-ci grandisse dans une famille monoparentale ou traditionnelle. Les parents ont besoin de s’appuyer sur un écosystème, d’avoir des relais familiaux, amicaux mais aussi d’autres adultes issus de la sphère éducative et associative pour aider leurs enfants à bien grandir. Un parent ne peut pas être “tout” pour un enfant.

Quelles sont les solutions mises en œuvre par les entreprises pour aider les parents ?

Il existe plusieurs niveaux d’aides à la parentalité qui peuvent être financières, organisationnelles ou visant à améliorer les compétences parentales. Au niveau financier, les chèques cadeaux au moment de Noël existent depuis longtemps tout comme l’aide à la garde d’enfants. Aujourd’hui, cette aide peut également se matérialiser par le financement de cours particuliers ou d’aide aux devoirs ou encore un accompagnement pour les guider au sein de Parcours Sup. Au niveau de l’organisation de travail, le télétravail est un avantage pour les parents, tout comme les jours de congés supplémentaires pour garder un enfant malade. La solidarité peut aussi être encouragée en faisant don d’un jour de congé entre collègues pour aider un parent dans le besoin. Enfin, les entreprises peuvent aider les parents à améliorer leurs compétences en faisant intervenir des experts sur des thématiques répondant à leurs besoins à travers des conférences et des ateliers. Des coachs peuvent également intervenir pour un accompagnement individuel.

Quels sont les avantages pour une entreprise de mettre en place une politique de parentalité ?

Un salarié qui se sent bien dans son rôle de parent aura de meilleurs résultats professionnels. À l’heure où l’absentéisme est à un niveau très élevé, aider les salariés parents peut être un levier de lutte contre l’absentéisme. Enfin, une entreprise qui a développé un programme de parentalité bien adapté aux besoins des salariés bénéficiera d’une meilleure image employeur. Elle aura plus de facilités à attirer des candidats de la génération Y qui est très attentive à la question de l’équilibre de vie. Les salariés issus de cette génération n’hésitent pas à quitter une entreprise si elle ne propose pas de solutions satisfaisantes dans le domaine de la parentalité.

Comment peut-on évaluer l’efficacité des actions proposées aux parents ?

Les entreprises peuvent distribuer des enquêtes de satisfaction après une conférence ou un atelier sur la parentalité pour recueillir leurs impressions à chaud. Les grandes enquêtes annuelles sur les risques psychosociaux sont également un moment propice pour poser des questions sur les actions mises en place et si elles contribuent à améliorer le bien-être des salariés.

Quels conseils donneriez-vous à une entreprise qui souhaite initier une politique parentale ?

Les entreprises doivent tout d’abord interroger leurs salariés sur leurs besoins avec des questions bien ciblées. Ce qui peut convenir à une entreprise peut ne pas convenir à une autre, tout dépend des attentes des salariés. Ensuite, sur cette base, elles peuvent interroger quelques prestataires sur les actions possibles à mettre en place répondant à la fois aux besoins des salariés mais aussi en fonction de leur budget. Enfin, elles peuvent trouver au sein de l’entreprise des relais pour faire vivre cette politique de parentalité notamment en s’appuyant sur des associations de parents en interne ou des référents parentalité.

VerbaTeam propose des actions pour faire vivre et enrichir vos programmes dédiés à la parentalité. Nos conseillers sont à votre écoute pour discuter avec vous d’actions répondant aux besoins de vos salariés.

1. Amélioration de la santé des salariés

Détecter les facteurs de risque

Les bilans de santé permettent de détecter de manière précoce les principaux facteurs de risque des pathologies les plus courantes comme les maladies cardio-vasculaires, le diabète et les cancers. En réalisant ces examens, les salariés peuvent prendre conscience des risques auxquels ils sont potentiellement exposés et mieux comprendre les conséquences de leurs modes de vie sur leur santé. En effet, une alimentation trop riche, une vie sédentaire, une consommation d’alcool dépassant les recommandations sanitaires ou le tabagisme ont une influence négative sur la santé. Lors des campagnes de bilans de santé mises en place par VerbaTeam, 60 à 70% des salariés ont été alertés sur au moins une de ces thématiques, présentant un risque pour leur santé.

Les entreprises reçoivent quant à elles une analyse globale et anonyme des facteurs de risque présents dans l’entreprise pour mieux orienter leurs actions de prévention. C’est donc un véritable outil de prévention à long terme au service de la santé des salariés.

Dépister les maladies

Les bilans de santé permettent également de dépister certaines maladies avant qu’elles ne se développent et viennent ainsi soutenir les politiques publiques existantes. En effet, certains cancers font l’objet d’un dépistage organisé au niveau national mais la fréquentation n’atteint pas un taux satisfaisant. Par exemple, en 2023, la participation au dépistage du cancer du sein est estimée à 48,2 % selon Santé publique France. Ce chiffre est bien en deçà des recommandations européennes qui encouragent les pays à atteindre un taux de participation de 70%. La recherche de marqueur et des facteurs de risques par l’intermédiaire des bilans de santé proposés par l’entreprise est un levier supplémentaire de prévention de ces maladies.

Les bilans de santé mis en place chez les clients VerbaTeam ont prouvé leur efficacité :

- Jusqu’à 60% des collaborateurs sont réorientés vers les dépistages organisés

- Jusqu’à 40% des collaborateurs ont reçu un diagnostic ou la recommandation d’effectuer des examens complémentaires

Rappelons que le cancer et les maladies cardio-vasculaires représentent les deux premières causes de mortalité en France.

- L’apparition de nouveaux cas de cancer en France est en hausse significative depuis ces 20 dernières années avec 433 000 nouveaux cas en 2023 selon l’Institut National du Cancer.

- En 2022, 5,6 millions de personnes étaient traitées pour une maladie cardio-neurovasculaire, dont plus de 430 000 pour maladie aigüe selon le Ministère de la Santé.

En outre, proposer un bilan de santé aux salariés leur permet d’accéder à ce service directement depuis leur lieu de travail et de faciliter ainsi les démarches de prévention dans le cadre professionnel. Il augmente par conséquent les chances que les salariés réalisent un dépistage, ce qu’ils n’auraient pas nécessairement fait de leur propre initiative, en levant les freins : manque de temps ou d’intérêt, difficulté d’accès aux soins ou d’organisation, ou encore le coût.

Les salariés qui en ont fait l’expérience témoignent des avantages et de l’importance d’effectuer un bilan de santé :

Parole de salarié (entreprise du secteur financier) : « J’ai récemment réalisé un bilan de santé qui a révélé chez moi un risque élevé d’infarctus et m’a permis de mettre en place un suivi plus poussé. J’ai été accompagné par un médecin tout au long du processus. Après notre entretien, il a entrepris les démarches nécessaires, sa présence a été très rassurante pour moi. Je suis reconnaissant d’avoir bénéficié de ce service de qualité ! »

Parole de salarié (entreprise du secteur du luxe) : « Avoir un bilan complet en un temps, dans nos agendas bien chargés est un avantage très appréciable. »

2. Réduction de l'absentéisme

L’absentéisme gagne du terrain chaque année et ne retrouve toujours pas son niveau d’avant la crise sanitaire. Selon le Datascope – l’observatoire de la vie en entreprise d’AXA, depuis 2019, le taux d’absentéisme connaît une dérive très forte de 41%. En 2024, le taux d’absentéisme est de 4,5%, chiffre aussi élevé que celui de 2022 considéré comme un record. Les troubles psychologiques demeurent, cette année encore, la première cause des arrêts de longue durée. Des populations sont plus concernées que d’autres par cette hausse de l’absentéisme comme les cadres, les femmes et les seniors.

L’absentéisme pèse à la fois sur l’organisation et la performance des entreprises. Pour y remédier, celles-ci ont besoin d’accélérer leur approche préventive et d’identifier les causes de l’absentéisme. Les bilans de santé sont un bon levier pour y arriver. Ils permettent une prise en charge précoce avant l’apparition des symptômes liés à des problèmes de santé et de lutter ainsi contre les arrêts prolongés. Les bilans de santé sont également l’occasion de faire le point sur les modes de vie en lien avec la santé mentale. Ils abordent ainsi les questions de stress et de sommeil, sujets dont les salariés peuvent s’entretenir avec un coach ou un médecin dans le cadre de ce dispositif.

3. Renforcement de l’image employeur

Proposer un bilan de santé à ses salariés fait rayonner la marque employeur et la responsabilité sociale de l’entreprise. En mettant en place un dispositif de bilan de santé, les entreprises montrent à leurs salariés qu’elles se sentent concernées par leur santé.

Les collaborateurs ont le sentiment d’être pris en charge et valorisés, ce qui renforce leur engagement envers l’entreprise et leur motivation à travailler pour un employeur qui se soucie d’eux. Dans un contexte où l’accès aux soins se complique et où l’absentéisme de longue durée est en hausse, proposer un dispositif de bilan de santé permet de réduire le stress liés aux préoccupations de santé. Enfin, en prenant soin d’eux et en changeant leur hygiène de vie, les salariés sont en meilleure santé et plus performants. En interne, cet avantage fidélise les talents. En externe, il attire les candidats désireux de travailler pour une entreprise soucieuse du bien-être de ses salariés. Par ailleurs, il s’agit désormais d’un avantage incontournable pour les entreprises car de plus en plus d’organisations le proposent. C’est un avantage sur lequel communiquer lors des recrutements et à valoriser dans la communication pour renforcer sa marque employeur.

Bilan de santé : une offre souple et modulable

3 déclinaisons en fonction des besoins

L’offre de bilan de santé de VerbaTeam s’adapte au budget du client en proposant plusieurs niveaux d’intervention :

1 – Un questionnaire digital pour sensibiliser aux facteurs de risques et évaluer les modes de vie des salariés

2 – Un bilan de prévention santé sous un format « hybride » qui combine un questionnaire sur les modes de vie, un prélèvement sanguin et un dépistage du papillomavirus. Il est suivi d’un entretien de prévention avec un infirmier et d’un coaching à distance selon les problématiques détectées.

3 – Un bilan physique complet :

- Un check up global qui comprend un ensemble d’examens pour évaluer plusieurs pathologies comme les maladies chroniques et le diabète. Ce bilan est plutôt réservé aux salariés à partir de 40 ans ;

- Un bilan spécialisé sur le risque cardiovasculaire, recommandé pour les salariés à partir de 50 ans.

Ces dispositifs peuvent être adaptés en fonction de la typologie de salariés de l’entreprise et de son budget. Par exemple, les entreprises peuvent moduler le seuil d’âge des bilans de santé sur les maladies cardio-vasculaires et le proposer dès 40 ans à leurs salariés.

Bien communiquer pour faire adhérer

Les bilans de santé, lorsqu’ils sont proposés par les entreprises, ne sont pas toujours utilisés par les salariés à la hauteur de leurs besoins. Pour que le plus grand nombre puisse en profiter, il est important de mettre en place une bonne communication auprès des salariés afin qu’ils en aient pleinement connaissance. Il existe d’autres pré-requis indispensables pour augmenter le taux d’adhésion. Parmi ceux-ci, le projet doit être porté par les dirigeants et s’appuyer sur des relais de proximité comme les infirmiers de santé au travail ou des ambassadeurs en interne. Ainsi, les salariés comme les entreprises bénéficieront pleinement des avantages des bilans de santé.

Vous souhaitez mettre en place une démarche de bilan de santé au sein de votre entreprise ? Découvrez toutes les possibilités qui s’offrent à vous en contactant nos conseillers.

Maladies chroniques, de quoi parle-t-on ?

Des pathologies en augmentation

Les maladies chroniques nécessitent une prise en charge pendant plusieurs années. Il s’agit de maladies évolutives qui peuvent engendrer des complications graves. Les maladies chroniques les plus fréquentes sont les maladies cardio-vasculaires, puis les maladies mentales, le diabète et les cancers. Aujourd’hui, les maladies chroniques sont en plein essor. En 2021, elles concernaient 15 millions de patients soit 20% de la population française selon l’Anact.

Des actifs de plus en plus touchés

25% des 45-54 ans cumulent au moins 2 pathologies chroniques. Aujourd’hui, plus de 1000 cas de cancers sont diagnostiqués chaque jour en France dont 400 concernent des personnes en âge de travailler. 1/3 des personnes atteintes de cancer perd son emploi dans les deux ans suivant la déclaration de la maladie selon l’Anact.

Des entreprises peu équipées pour faire face à ce phénomène

Les maladies chroniques ont des répercussions sur l’organisation du travail et les équipes dans les entreprises. Ces salariés doivent prendre des traitements, peuvent ressentir plus facilement de la fatigue, perdre en concentration, s’absenter plus fréquemment… Les entreprises ont du mal à anticiper ces paramètres dans l’organisation de travail. Les managers sont encore trop peu préparés et outillés pour faire face à ces contraintes. En effet, les arrêts de travail plus fréquents entraînent une réorganisation des tâches au sein des équipes. Les RH ont un rôle central pour anticiper ces situations et accompagner le retour au travail des salariés atteints de maladies chroniques. Ils se situent au cœur de l’ensemble des acteurs investis dans la prévention et l’accompagnement des collaborateurs atteints par une maladie chronique.

Comment les RH peuvent accompagner les salariés atteints de maladies chroniques ?

Le rôle des Ressources Humaines (RH) dans l’accompagnement des maladies chroniques au travail est essentiel pour assurer à la fois le bien-être des employés et la performance de l’entreprise. Voici leurs principales missions :

Aménager les conditions de travail

Une des premières actions à mettre en place est l’aménagement du temps de travail en lien avec la médecine du travail. En effet, les salariés atteints de maladies chroniques ont des besoins spécifiques liés à leur fatigue comme à leur suivi médical.

3 actions majeures peuvent être proposées par les RH :

- Adapter les horaires à travers 2 mesures qui offrent plus de flexibilité à ces salariés :

- la pratique du télétravail,

- la possibilité de bénéficier d’un temps partiel ou d’un mi-temps thérapeutique qui demandent une adaptation du contrat de travail ;

- Mettre en place des aménagements ergonomiques pour réduire la fatigue ;

- Faciliter l’accès aux soins en autorisant les absences pour rendez-vous médicaux.

Soutenir et accompagner dans la durée

Les besoins des salariés peuvent évoluer en fonction des différentes phases de leur maladie. C’est pour cette raison que l’accompagnement doit être réalisé dans la durée en s’articulant autour de 3 socles que les RH peuvent impulser :

- Assurer un dialogue régulier pour identifier les besoins spécifiques du salarié. Le dialogue est un fil rouge essentiel pour adapter le soutien et les aménagements de travail en fonction de l’évolution de la maladie ;

- Proposer un accompagnement personnalisé : la maladie chronique impacte non seulement la santé physique des salariés mais aussi leur santé psychologique avec l’apparition éventuelle d’anxiété, de symptômes dépressifs… Les RH peuvent mettre en place des dispositifs comme du coaching ou un soutien psychologique ;

- Afin de coordonner l’ensemble de ces actions et les suivre dans la durée, le service RH peut désigner un référent handicap ou un interlocuteur RH dédié qui sera l’interlocuteur privilégié sur ces questions et auprès des salariés concernés.

Sensibiliser l’ensemble des collaborateurs

Afin de changer les mentalités en entreprise vis-à-vis des salariés atteints de maladies chroniques et de mieux les inclure, il est essentiel de sensibiliser l’ensemble des collaborateurs sur ces questions et de former plus spécifiquement les managers. Les RH peuvent être force de proposition sur ces points en proposant :

- Organiser des journées de sensibilisation à la maladie chronique pour lutter contre la stigmatisation et lever les tabous ;

- Proposer aux managers des formations à la gestion des collaborateurs concernés pour les aider à savoir accompagner les salariés, de l’annonce du diagnostic à la reprise du travail et à mieux gérer les équipes durant ces phases ;

- Trouver les outils pour favoriser une culture d’inclusion et de bienveillance au sein de l’entreprise.

Accompagner le retour au travail

1. Préparer le retour en amont

Reprendre contact avant la reprise est un prérequis indispensable pour bien préparer le retour des salariés. Les RH peuvent organiser un échange en ligne pour discuter des attentes et des besoins du salarié. C’est l’occasion d’aborder leur état de santé et les contraintes éventuelles pour adapter les conditions et les horaires de travail (ex. : temps partiel thérapeutique, télétravail). Cette préparation en amont doit se faire avec la collaboration de la médecine du travail. L’employeur, par l’intermédiaire des RH, doit en effet planifier une visite médicale de reprise avec la médecine du travail le jour de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours suivant cette reprise. Cette visite permet d’émettre un avis médical sur l’aptitude à reprendre le poste par le salarié et faire des recommandations sur d’éventuels aménagements du poste. Ce sont des pré-requis indispensables, et obligatoires pour la visite de pré-reprise, d’un accompagnement progressif et éviter ainsi un retour brutal à la charge de travail. Selon les cas, la reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) peut être justifiée. Les RH peuvent aider les salariés et les orienter dans les démarches à suivre.

2. Accueillir le salarié avec bienveillance

Le jour de la reprise est un moment important pour le collaborateur qui revient après une longue absence. Ce retour est un moment délicat durant lequel différents sentiments peuvent se mêler : la joie de reprendre une vie normale et de retrouver ses collègues mais aussi une forme d’anxiété de ne pas être à la hauteur ou de devoir affronter le regard des autres. Afin d’aider les collaborateurs à reprendre en douceur, les RH peuvent organiser un temps d’échange avec le manager et/ou les RH pour faire le point sur les évolutions et les changements dans l’entreprise. C’est aussi l’occasion d’établir un planning progressif avec des missions adaptées aux capacités des salariés.

3. Suivre l’évolution et ajuster les conditions de travail si besoin

Ce premier échange est le point de départ d’un suivi dans la durée ponctué de points réguliers avec le manager et les RH pour anticiper les problématiques liées au travail qui pourraient entraîner un nouvel arrêt ou une sortie de l’emploi :

- Planifier des entretiens à 1 mois, 3 mois, 6 mois pour vérifier son bien-être et ses besoins.

- Ajuster le poste ou les conditions de travail en fonction de son état de santé.

- Proposer un accompagnement long terme (coaching, suivi médical, accès à un psychologue d’entreprise). La prise en compte de leur santé mentale et la création d’un environnement de sécurité psychologique est très important pour ces personnes qui sont plus vulnérables. Les RH peuvent mettre à leur disposition des formations sur la santé mentale et des ateliers sur cette thématique pour les aider à prendre soin de leur mental.

La réintégration des salariés atteints par une maladie chronique doit être personnalisée et adaptée en fonction de son état de santé. Le rôle des RH est d’y veiller en adaptant et en faisant respecter les processus de réintégration et de maintien dans l’emploi. Ils peuvent être force de proposition sur des dispositifs et des outils pour garantir un environnement plus inclusif et adapté. Ils peuvent guider les salariés dans leurs démarches administratives. Ils sont ainsi un maillon essentiel pour anticiper les retours, les accueillir avec bienveillance et s’assurer d’un suivi personnalisé.

Nos conseillers sont à votre disposition pour vous accompagner.

Dr Aude Humeau-Commin, médecin du sommeil, nous explique pourquoi les Français dorment moins, l’impact d’un sommeil de mauvaise qualité sur la santé des salariés et les solutions à mettre en place.

Est-ce que les salariés manquent de sommeil ?

Dr Aude Humeau-Commin : Nous constatons que la dette de sommeil des Français se majore car ils ne dorment pas assez. Les Français dorment environ 6h40 par nuit alors qu’ils ont besoin d’environ 8h00 pour se réveiller en forme. Cette règle est valable pour tout le monde sauf 2,5% de la population qui dérogent à cette règle, qu’il s’agisse des courts dormeurs avec un sommeil de 6h00 par nuit ou encore des longs dormeurs qui ont besoin de 9h00 pour récupérer. Mais pour tous les autres, une bonne nuit de sommeil se situe autour de 8h00. Cette dette de sommeil se creuse en général la semaine, du lundi au vendredi où les Français dorment moins. Et même s’ils dorment plus le week-end, ils n’arrivent pas à récupérer les heures manquantes. Ainsi, cette dette s’accentue au fil du temps et devient préoccupante. Aujourd’hui, toutes les catégories socioprofessionnelles sont touchées par le manque de sommeil.

Pourquoi les Français dorment-ils moins ?

Cette dette de sommeil est très sociétale. Nous avons besoin du même temps de sommeil que nos grands-parents mais la société a changé. Premièrement, la place des écrans est devenue prépondérante. Or ces écrans génèrent une lumière bleue, à l’instar du soleil. C’est pour cette raison que regarder des écrans d’ordinateur ou de smartphone le soir est très mauvais pour le sommeil car, à cause de la lumière bleue qu’ils dégagent, notre cerveau pense qu’il fait encore jour. La mélatonine, hormone qui déclenche le sommeil, est ainsi bloquée et notre heure de coucher va se décaler.

Deuxièmement, nous vivons dans une société de plus en plus sédentaire. Cette sédentarité est liée au manque d’activité physique et sportive et à la pratique intensive des écrans dans une société dominée par les emplois tertiaires. Moins nous sommes actifs physiquement, plus notre sommeil est impacté. Le manque d’activité physique est également un facteur de surpoids et d’obésité qui influent à leur tour sur la qualité du sommeil avec le risque de développer de l’apnée du sommeil. Celle-ci concerne environ ⅓ des insomnies dites de maintien, soit avec des réveils nocturnes. Aujourd’hui, en France, 1 adulte sur 2 est en surpoids.

Quels sont les types d’insomnies ?

Il existe deux types d’insomnies :

- Les insomnies aiguës sont liées à des événements de vie difficiles ou un événement stressant. Ces insomnies durent quelques jours et disparaissent avant 3 mois.

- Les insomnies chroniques durent plus de 3 mois et surviennent plus de 3 fois par semaine. Ce sont celles que nous traitons habituellement. Elles s’installent dans le temps et forment une sorte de cercle vicieux dans lequel la personne est stressée de ne pas pouvoir dormir et a peur de ne pas être en forme le lendemain, ce qui est un facteur d’insomnie.

Quelles sont les répercussions d’un sommeil de mauvaise qualité sur la santé ?

Le sommeil nous permet de récupérer physiologiquement et physiquement. La fatigue a des répercussions importantes en entreprise. Elle augmente tout d’abord le risque d’accidents au travail qui peuvent être dangereux notamment chez les employés travaillant dans le BTP, l’industrie ou le transport. Les personnes en manque de sommeil sont plus irritables, ont moins de concentration et peuvent également ressentir plus facilement des symptômes dépressifs et d’anxiété. Un manager en manque de sommeil aura ainsi moins de patience avec ses équipes ou pourra plus facilement s’emporter. Un salarié ne dormant pas assez sera moins motivé et moins engagé dans son travail au quotidien.

Quelles sont les bonnes pratiques à adopter pour améliorer son sommeil ?

En ce qui concerne les écrans, il est important de ne plus regarder d’écran deux heures avant de se coucher. Deux heures, c’est le temps nécessaire pour que notre cerveau produise la mélatonine suffisante pour s’endormir. Il n’existe pas à ce jour d’application pour réduire la lumière bleue des écrans et les verres des lunettes ne la filtrent pas. Ils servent uniquement à réduire la fatigue visuelle.

Pour ce qui est de la sédentarité, il faut inviter les salariés à bouger plus. Venir en vélo au bureau, marcher tous les jours dans la rue à la lumière du soleil est incontournable. Les salariés doivent profiter de la pause déjeuner pour s’aérer, marcher, bouger à la lumière naturelle. L’activité physique est indispensable pour bien dormir. Il faut pratiquer 60 minutes d’activité physique par jour. Et cela peut se faire par tranches de 10 minutes en allant chercher son pain, sortir son chien, etc.

Quel est l’impact du travail en horaires décalés ?

Le travail en horaires décalés concerne environ 2 millions de personnes et son impact sur le sommeil est néfaste. Les êtres humains sont faits pour travailler de jour et nous sommes très sensibles à la lumière du soleil ou lumière bleue. En travaillant de nuit, nous forçons ainsi notre corps à avoir une activité en dehors des heures du soleil et ce n’est pas sans conséquence sur notre organisme. Le travail en alternance jour et nuit et les rotations sont des rythmes difficiles pour notre corps.

Sur le plan de la santé physique, des études montrent que les femmes qui ont des antécédents de cancer du sein dans leur famille ont une plus grande probabilité d’en développer un en travaillant de nuit. Elles sont également plus à risque de faire des fausses couches en cas de grossesse. Les femmes comme les hommes qui travaillent de nuit ont aussi plus de risque de développer des maladies cardio-vasculaires. Il y a enfin plus de risque de prendre du poids et d’être en surpoids ou obèse car la leptine, ou hormone de satiété, est essentiellement produite la nuit pendant le sommeil